1. 介護業界における未払い残業代問題の現状

介護業界では、慢性的な人手不足、それを原因とする長時間労働をはじめとする労働環境の厳しさから未払い残業代が発生しやすく、多くの事業所が未払い残業代請求対応に苦慮しています。未払い残業代請求が発生した場合、初動を誤ると、労働審判・訴訟へと発展し、多大なる費用や労力を負担することになります。また、マスコミに報道されたり、SNSで炎上したりすると、企業の信用が低下します。そこまでいかなくても、未払い残業代の問題が慢性化していること自体が、労使の信頼関係を損ない、離職に繋がりかねません。

未払い残業代請求対応は介護業界において喫緊の課題です。

介護業界で未払い残業代が発生しやすいのは、以下の背景によります。

(1) タイムカードの打刻と実際の労働時間が異なる。

例えば、仕事が忙しすぎて、タイムカードを打刻した後も残務対応や介護記録の作成を続けている場合があります。打刻した後に、担当の利用者への緊急対応が発生して対応せざるを得ない場合もあります。

介護職員が無許可で勝手に残業しても、会社がその実態を把握しながら残業を禁止しなかった場合は、「黙認していた」として労働時間となり、残業代が発生します。

また、介護施設などでは、夜勤者が休憩時間中であっても、利用者のコールに呼び出され、緊急対応をして休めないこともあります。二人体制であれば休憩は取れますが、慢性的に人手不足の状況で一人体制になってしまい誰かが休憩時間を犠牲にしている可能性があります。休憩時間といえるためには、「労働から完全に解放されること」が必要であり、形式に休憩時間とされていても、呼ばれた場合は対応が必要な状況ですと、労働から解放されておらず、その休憩時間は対応時間に限らず全ての時間が勤務時間と認定されます。そのため、未払い残業代も高額化する要因となります。

(2) 事業所が労働時間を正確に把握していない。

例えば、介護職員が介護現場では落ち着いて介護記録の作成が難しいと考えて、勝手に仕事を自宅に持ち帰るなどして、会社が把握していないところで残業をしている可能性もあります。

また、厳格な残業許可制度を採用していても、運用が形骸化していて、従業員が残業許可申請の手間を惜しんで会社が知らないところで勝手に無許可残業をし、許可内容と実際の労働時間が異なることもあります。

(3) 労働時間について誤解している。

介護業界においては、日常業務の中に「労働時間」と認識せず残業代を支払っていない事案が散見されます。

例えば、ヘルパーが訪問先から次のご利用者宅へ移動する時間は労働時間であり、当然残業代が発生します。また、法人から受講を命じられた外部研修や、施設内での必須の勉強会なども、業務遂行上必要な行為である限り、労働時間に該当します。

さらに、介護現場では、始業前の掃除、前任者からの申し送り、終業後の記録作業など、暗黙の了解で行われる業務が多く、これらが見過ごされることで「サービス残業」となるリスクがあります。こうした状況が継続すれば、職員の善意に甘えた経営と見なされかねず、いざ職員との間でいざこざが生じた際に同時に未払い残業問題が勃発するおそれがあります。

(4) 固定残業代制度を誤用している。

介護業界では、固定残業代(いわゆる「みなし残業代」)制度を導入している事業所も多いですが、制度の誤用が未払い残業代の原因となるケースが見受けられます。

例えば、月20時間分の残業代を固定で支給している一方で、実際にはそれを超える残業が常態化しており、超過分の残業代が支払われていないという事例があります。特に、シフト外の緊急対応や記録業務、引き継ぎ作業などが日常的に発生する介護現場では、「みなし残業」の範囲を超えた労働が生じやすく、これを放置すると違法な未払い残業となります。

制度を正しく運用するには、実労働時間の把握と、超過分に対する適正な支払いが不可欠です。

(5) 管理者・リーダー層が「自主的なサービス残業」をしている。

施設長やリーダーなどの管理者層が「責任ある立場だから当然」との意識から、時間外労働を申告せずにサービス残業を行っている事例が散見されます。

職員の勤怠管理や緊急対応、シフト調整、行政書類の作成など、本来業務時間内に収まらない業務を「自主的」に行い、結果として長時間労働が常態化しています。また、残業申請の手続きが煩雑であったり、「上司が率先して申請しないから自分も申請しづらい」といった職場風土が、未申告残業を助長しています。

このような状況は、事業所側が黙認している限り、法的には不適切な労働時間管理とされ、未払い残業代のリスクを抱えることになります。

2. 未払い残業代請求への対応策

(1) 残業代計算の正確性の調査

介護業界において未払い残業代請求リスクに備えるためには、まず「本当に未払いがあるのか」を正確に把握する内部調査が不可欠です。調査のポイントは以下のとおりです。

勤怠記録(タイムカード、シフト表、出勤簿)の確認

第一に確認すべきは、タイムカード、シフト表、出勤簿といった勤怠記録です。実際の労働時間を正しく反映しているか、職員が実働をきちんと打刻できているかを検証します。

賃金台帳との照合

次に、賃金台帳との照合により、労働時間に見合った賃金が支払われているかをチェックします。

固定残業代制度の有効性の確認

特に注意が必要なのは、固定残業代制度を導入しているケースです。この制度を有効に運用するためには、「固定で支払われる残業代の時間数と金額」「その範囲を超える労働時間の有無とその支払い状況」を明確にしておく必要があります。仮に固定残業時間を超える労働が確認された場合には、その差額を再計算し、遡及的な支払いを含めて早期に対応することが、未払い残業代問題を激化させないポイントになります。

(2) 従業員からの資料開示要求への対応

未払い残業代請求を受けた際に、介護職員からタイムカードや給与明細などの資料開示を求められることがあります。開示要求への対応のポイントは以下のとおりです。

開示義務の範囲を理解すること

事業所側は労働基準法第109条に基づき、賃金台帳や労働時間の記録を原則5年間保存しておく義務があります。特に労働審判や訴訟に発展した場合には、これらの記録を開示する法的義務が生じます。

一方で、交渉段階における任意の開示については、事前の社内確認と慎重な対応が必要になります。たとえば、訪問介護のヘルパーが「移動時間が反映されていない」と主張して自己記録を提出してきた場合、事業所側のシフト表やGPS付き勤怠管理システムとの整合性を確認し、差異があれば説明できるよう備えておく必要があります。

従業員の主張との乖離をチェックすること

記録と現実に乖離がある場合、どちらが信頼性を持つかを判断される可能性があるため、常日頃から記録の正確性を保つことがリスク管理の基本です。

また、介護職員の主張が事実と一致するか、社内の他の介護職員に聴取したり、社内データと整合するか、チェックしたりしましょう。

(3) 企業側の反論の準備

介護職員の請求に対して、適切な反論を準備することが重要です。具体的な反論のポイントは以下のとおりです。

労働時間の認識の違い

まず検討すべきは「労働時間の認識の違い」です。

例えば、管理者やリーダー層が「職員の相談に乗っていた」「記録業務をしていた」などとして時間外労働を主張する場合でも、事業所側の明確な指示がなかったのであれば「自主的な残業」として扱える可能性があります。

そのため、日常的な業務指示や残業の申請手続きの実態を精査する必要があります。「事業所側の指示なしに自主的に残業した」と主張できるか実態を確認します。

既に支払われている可能性の確認

次に確認すべきは「既に支払済みの残業代があるかどうか」です。

例えば、固定残業代制度を導入している場合には、その範囲内で既に支払いがなされている可能性もあるため、賃金台帳や給与明細をもとに事実を整理します。また、支払済みの証拠を明確に提示できるよう準備しておくことが肝要です。

消滅時効の確認

「消滅時効」の確認も忘れてはなりません。

残業代請求権には原則3年の時効があり、これを過ぎた部分については支払い義務がありません。したがって、請求された残業期間の範囲も正確に把握し、不要な支払いを回避しなければなりません。

(4) 合意書の締結

未払い残業代の支払いについて従業員と合意に至った場合、合意書を作成することが重要です。合意書の締結により、追加請求を防ぐことができます。

合意書に盛り込むべき内容は以下のとおりです。

① 支払い金額と内訳(基本給、残業代、遅延損害金など)

② 支払い方法と期日

③ 「本件に関する今後の請求をしない」旨の清算条項や、口外禁止条項など

3. 残業代請求対応について当事務所でサポートできること

以上のとおり、介護業界では、シフト勤務や緊急対応、記録業務などが複雑に絡み合う中で、未払い残業代が発生しやすい構造があります。実際には、固定残業代制度の誤用や、管理職層の「自主的な残業」が常態化し、事業所が気づかぬうちに法的リスクを抱えているケースも少なくありません。

当事務所では、こうした介護業界特有の実情を熟知した上で、未払い残業代請求対応を総合的にサポートしています。

(1) 未払い残業代請求の調査・分析

未払い残業代の調査・分析として、タイムカードやシフト表、出勤簿などの勤怠データを精査し、固定残業代制度が法的に有効か否かをチェックします。

(2) 従業員との交渉・対応

従業員との個別交渉や団体交渉の代理、社内での対応方法についてのアドバイスも行い、事態の円滑な解決を目指します。

(3) 労働審判・訴訟対応

労働審判や訴訟に至った場合には、事業所側の代理人として戦略的に主張を整理し、証拠を精査した上で法的対応を実施します。

(4) 未払い残業代トラブルを防ぐための予防策

さらに、トラブルの予防として、就業規則や労務管理体制の見直し、勤怠管理システムの導入支援などもご提案可能です。

未払い残業代を放置すれば、遅延損害金や労基署の調査などの法的リスクが高まり、損失が大きくなります。まずは適正な勤怠管理体制と証拠の整備を進め、問題が顕在化する前に、専門家のサポートを受けることが肝要です。

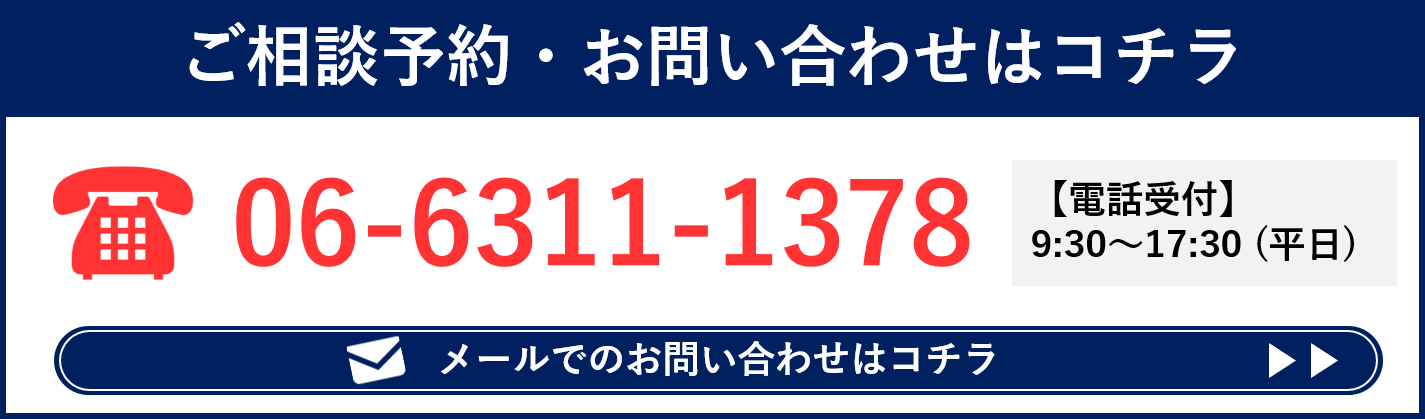

未払い残業代請求対応や、今後のリスク回避のためのご相談は、ぜひ当事務所にお任せください。当事務所は、介護業界における労働事件の対応を行っており、以下のサポートが可能です。

• 事業所側の代理人として戦略的に対応

• 証拠の精査、主張の整理、法的手続きを実施

• 就業規則、労務管理体制の見直し

• 固定残業代制度の適正化

• 勤怠管理の適正化(システム導入支援等)

お困りの際はお気軽にご相談ください。