介護現場は、日々の対人サービスを通じて、利用者やその家族、そして多職種の職員が密接に関わり合う特性を持っています。このような環境では、人間関係のトラブルが生じやすく、ハラスメントの温床になりがちです。さらに、慢性的な人手不足、夜勤を含む不規則な勤務体制、経験や性別による力関係など、ハラスメントが発生しやすい構造が介護業には存在します。

近年、介護職員による離職理由の上位に「職場の人間関係」や「精神的負担」が挙げられており、その背景には各種ハラスメントの存在があると考えられます。

本コラムでは、介護業において特に問題となるハラスメントの類型とその事例、そして予防と対応のための実践的な対策を解説するとともに、当事務所が提供できる支援についてもご紹介します。

1.介護業において発生しやすいハラスメント類型

⑴ カスタマーハラスメント(いわゆるカスハラ)

カスタマーハラスメントとは、利用者やその家族などの顧客による、介護職員への不当な要求や言動を指します。介護現場では、「サービスを受けている側」の立場から、強い言葉や要求が行使されやすく、次のような事例が典型です。

・ 訪問介護の際に、利用者からの執拗な暴言、人格否定的発言(例:「お前みたいな奴が介護やるな」)を受ける。

・ 利用者家族による長時間のクレーム電話、深夜の私的要望を受ける。

・ 訪問介護の際に、密室で二人キリであることをいいことに、暴力や物の破壊行為、性的な発言や接触などの被害を受ける。

これらの行為は、介護職員の尊厳を損ない、メンタル不調や退職の引き金となることもあります。しかし、介護事業所側が「我慢が必要」と考えて対応しがちなため、組織としての毅然とした対応が求められます。

特に、訪問介護の現場では、介護職員が「利用者の生活空間に一人で入る」という業務の特性上、カスタマーハラスメントの被害が深刻になりやすい傾向があります。介護職員と利用者(あるいはその家族)との一対一の関係性が生む「密室性」や、「クレームを述べて感謝されるべき立場にあるはず」といった誤った利用者意識が、ハラスメント行為を助長する温床となっているのです。また、介護職員が「我慢するのが仕事」と思い込んでいることのほか、「上司に報告しても「よくあること」と片付けられる」「利用者との関係悪化を恐れて報告できない」「介護事業所が契約解除を避けるために介護職員を犠牲にしてしまう」などが原因で、訪問介護におけるカスタマーハラスメント被害はなかなか表面化しません。

以下、訪問介護の現場で起こりうる典型的なエピソードをご紹介します。

① 暴言・人格否定の常習化

70代の利用者宅に定期的に訪問していた女性ヘルパーが、「お前なんかに介護されるのは屈辱だ」「低学歴のくせに」といった暴言を毎回浴びせられていた事例。上司に相談しても「我慢してほしい、あと少しだから」と言われ、精神的に追い詰められ、退職に至った。

② 性的嫌がらせの強要

一人暮らしの男性利用者宅で、下着姿で待ち構える、身体に触れるなどの行為が繰り返される。初回は「認知症の影響かも」と対応したが、その後もエスカレート。ヘルパー側は被害を訴えたが、利用者家族は「被害妄想では」と取り合わず、サービス提供責任者も対応に苦慮。

③ 私的依頼の強要

「買い物のついでに宝くじも買ってこい」「ついでに犬の散歩もしろ」など、本来のサービス内容とは無関係な業務を繰り返し要求。断ると怒鳴り声で抗議され、サービス提供時間が終わっても帰れず、残業や心理的負担が常態化。

(2)パワーハラスメント(パワハラ)

介護業界でも、職場内の上下関係に起因するパワーハラスメントは深刻な問題です。具体的には以下のようなケースが挙げられます。

・ 上司による威圧的な言動や無視

・ 新人介護職員に対して過剰な業務を割り振り、フォローを行わない

・ ベテラン介護職員による精神的な圧力(例えば「こんなこともできないの?」など)

介護職員の定着に課題を抱える事業所では、こうしたパワハラが新人離職の一因となることが多く、早期発見と改善が重要です。

(3)セクシュアルハラスメント(セクハラ)

セクシュアルハラスメントは、異性間・同性間を問わず発生し得ます。介護の現場では、身体に触れる介助が多いため、「業務の延長」として見逃されやすい点が危険です。

・ 上司からの性的な冗談、容姿へのコメント

・ 利用者からの不適切な接触や発言

・ 介護職員同士の恋愛関係が原因となる職場トラブル

・ 管理者や先輩職員が、「一緒に飲みに行こう」「男がいないと寂しいでしょ?」などと誘い、断るとシフトを不利にされる。

・ 休憩中に性的な冗談や、プライベートな交際状況についてしつこく質問される

2.ハラスメントを予防するための対策

(1)従業員への周知・啓発

予防の第一歩は、介護職員一人ひとりにハラスメントの正しい理解を浸透させることです。定期的な研修の実施、eラーニング教材の活用、チェックリスト配布などにより、何がハラスメントに該当するのか、どのような行動が許されないのかを明確に伝えましょう。

特に、カスハラは「利用者対応」と混同されやすく、適切な線引きを学ぶ機会が必要です。

(2)ハラスメント規程の整備

社内ルールとしてのハラスメント防止規程を策定し、就業規則にも組み込むことが重要です。パワハラ・セクハラに加え、カスハラも明確に定義し、懲戒事由や再発防止策についても記載することで、組織としての姿勢を明確に示すことができます。

(3)相談窓口の設置

ハラスメントの申告には心理的ハードルがあります。介護職員が安心して相談できるよう、社内外に相談窓口を設け、匿名でも対応可能とする仕組みを整えましょう。また、申告者への不利益取扱いを厳しく禁止し、制度として機能させる必要があります。

(4)カスハラ対応マニュアルの作成

対応の基準が曖昧なカスハラこそ、明文化されたマニュアルの整備が有効です。

対応フロー、NGワードの例示、介護職員・管理職別の役割分担、そして警察・行政への連絡基準などを具体的に示すことで、現場の不安を軽減できます。

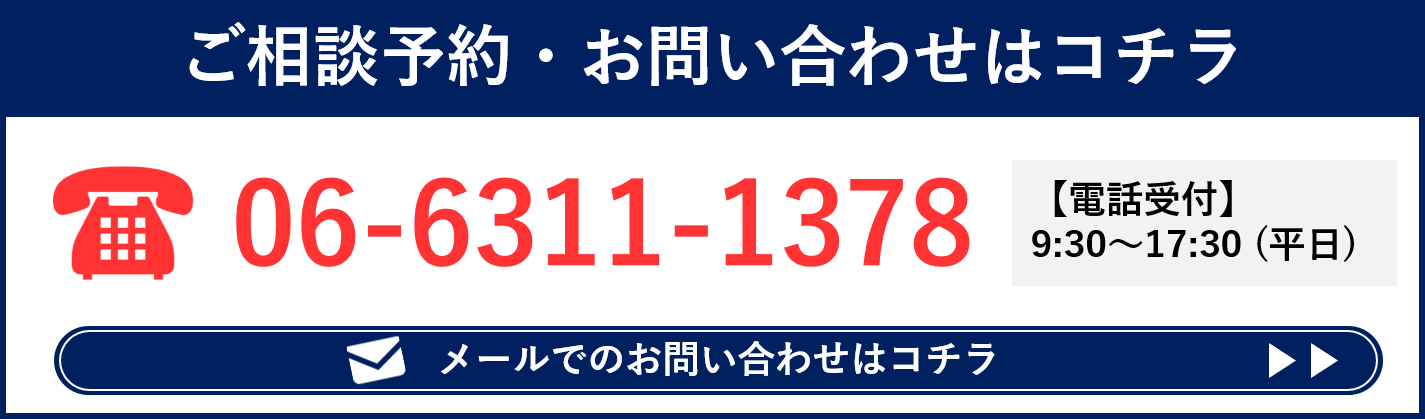

3.当事務所がサポートできること

ハラスメント問題は、組織全体の信頼性や雇用関係の安定化に直結する課題です。特に介護業界では、現場の人間関係が業務そのものに強く影響します。介護職員が安心して働ける環境づくりは、人材定着・サービス品質向上のためにも不可欠です。

問題が顕在化してからの対応では、すでに社会的信用や職場の雰囲気を損ねかねず、手遅れになりかねません。早期にハラスメントによるリスクを把握し、これに備えることが最も有効な対策です。

当事務所では、介護業界に特化したハラスメント対策の支援実績があり、このような早期のリスク把握やその対策として、以下のようなサポートが可能です。

(1)ハラスメント規程や就業規則の整備

各事業所の実情や要望を丁寧に聞き取り、最新の労働法や厚労省のガイドラインに基づく、実践的かつ法令に則った規程を作成し、介護事業所の規模や体制に合った内容をご提案します。

(2)介護職員研修の実施

労働法の専門家による出張研修やオンライン研修、チェックテストの提供も可能です。介護現場での疑問にも丁寧に対応し、実務に直結する内容で好評をいただいています。

(3)個別相談・トラブル対応

介護職員からの申告にどう対応すべきか、調査の進め方、社内での説明・指導など、具体的なトラブル発生時にも丁寧にご支援いたします。必要に応じて、労働審判・訴訟での代理対応も可能です。

ハラスメント対策を本気で見直したいとお考えの事業所様は、ぜひ当事務所までご相談ください。貴社の実情に即した、実効性のある対策を一緒に構築いたします。