企業の生産性を高め、健全な職場環境を維持するためには、社員同士の信頼関係と適切なコミュニケーションが欠かせません。しかし、近年、職場におけるパワーハラスメント(以下、「パワハラ」といいます。)によるトラブルが後を絶たず、企業がその対応を誤った結果、社内の雰囲気が悪くなりモチベーション低下に繋がる事態に至ったり、大量の離職を招く事態に至ったりします。最悪の場合、パワハラ被害にあったことを理由に企業が従業員から労働審判や労働訴訟を起こされて、安全配慮義務違反や使用者責任を理由とする損害賠償義務が認められるなど、重大な法的責任を問われるケースも少なくありません。

本コラムでは、パワハラを行う社員に対する企業の適切な対応について、パワハラの要件や典型例を明らかにしたうえで、企業が取るべき具体的な対応フローを解説いたします。

1.パワハラの要件

まず、「どのような行為がパワハラに該当するのか」を明確に理解することが、対応の第一歩です。法律(労働施策総合推進法)や厚生労働省が示すパワハラの定義は次の通りです。

「職場におけるパワーハラスメント」とは

職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

(1)パワハラに該当する具体例

厚労省の指針では、以下の6つの典型類型が示されています。それぞれの類型ごとに、現場で実際に起こり得る具体例を紹介します。

① 身体的な攻撃

上司が部下を殴打する、机を蹴る、書類を投げつけるなどの行為。

例えば、営業成績が思わしくない部下の肩を何度も叩きながら「恥を知れ」と怒鳴るなど。

② 精神的な攻撃

威圧的な言葉、人格否定的な発言の繰り返し。

例えば、「お前は人間としてダメだ」「死んだほうがマシだ」と繰り返し言うなど。

③ 人間関係からの切り離し

意図的に無視する、会議や飲み会から排除する。

例えば、気に食わないなどの主観的な理由により、部署のLINEグループから特定社員だけを削除するなど。

④ 過大な要求

終業直前に大量の業務を押し付ける、達成不可能なノルマを与える。

例えば、繁忙期や突然の離職といった正当な理由もなく、前任者の3倍の業務を1人で担当させるなど。

⑤ 過小な要求

本来の職務と関係のない単純作業ばかりを与える。

例えば、企業に意見を述べた営業職の社員をその報復措置として、理由もなく掃除担当にするなど。

⑥ 個の侵害

プライバシーを侵害する質問や監視を繰り返す。

例えば、既婚の女性社員に「なぜ子どもを作らないのか」と繰り返し尋ねるなど。

特に近年では、リモートワーク下のチャットやZoom会議での叱責、無視なども問題視されており、パワハラの形態は多様化しています。

2.パワハラ発生時に企業が取るべき対応の流れ

パワハラを受けた社員は、深刻な精神的ダメージを負うことがあり、企業がこれを放置すると被害を受けた社員が精神疾患に陥って休職したり、退職者が続出したりして、労働力の喪失につながります。パワハラを理由に、労基署に労災申請がなされることもあります。それだけでなく、企業がパワハラ発生時の対応を怠ると、従業員に対する安全配慮義務を怠ったとして損害賠償請求されるリスクもあります。特定の社員のパワハラ行為が不法行為に当たるとして、企業も使用者責任を負い、同じく損害賠償請求されるリスクもあります。

このような事態に陥らないように、パワハラが発生した時には、迅速かつ公正な対応が不可欠です。

(1)適切な事実調査

パワハラ対応において最も重要なのは、事実関係を正確に把握することです。

相談受付の仕組み整備

まず、社員が安心して相談できる体制を整える必要があります。社内に人事部やコンプライアンス室などの相談窓口を設けるほか、匿名での通報や弁護士など外部窓口の設置も効果的です。

例えば、「直属の上司から毎日のように暴言を受けている」といった相談があった場合、企業側は速やかに調査フローに基づいて対応を開始します。

関係者へのヒアリング

初動としては、まず被害者から具体的な状況を聞き取ります。その際、「どのような言葉を、いつ、どこで、どのような文脈で言われたのか」を詳細に記録します。

次に、加害者本人や第三者(目撃者)からもヒアリングを行い、事実関係の整合性を確認します。たとえば、「〇月〇日の営業会議後、上司が部下を会議室に残して叱責していた」との情報があれば、会議の出席者や議事録、録音記録を確認する必要があります。

なお、このようなヒアリング調査は多大なる労力がかかるため、複数名での対応・記録の保全が望ましいといえます。

客観的証拠の収集

客観的証拠の収集も不可欠です。LINEやChat Workなどのチャット履歴に「使えない奴」「今すぐ辞めろ」といった表現が残っている場合、それが重要な証拠となります。Zoom会議の録画、業務日報、勤怠記録、監視カメラ映像なども活用できます。

このような調査を一つずつ丁寧に積み上げることで、事案の解明と公正な判断が可能になります。調査の信頼性を高めるためにも、担当者は複数名で対応し、すべてのやり取りを文書化して記録することが求められます。

(2)パワハラの該当性の判断

事実調査の後は、その行為がパワハラに該当するかどうかを法的に判断する必要があります。ここで重要なのは、単なる業務上の指導と、人格否定や暴力的な言動との線引きです。たとえば、業績不振の部下に対し「次回は改善を期待している」と伝えるのは適切な指導ですが、「お前は無能だ、辞めろ」などの発言は人格を否定するパワハラに該当する可能性があります。

判断にあたっては、発言の頻度や継続性、職場内での受け止められ方、業務との関連性などを総合的に検証して判断する必要がありますが、なかなか判断が難しいことが多いです。迷う場合は、労働問題に精通した弁護士や社会保険労務士の専門的な判断を仰ぎましょう。

(3)調査報告書の作成

パワハラ事案に対する企業の対応として、調査報告書の作成は不可欠です。

報告書には、主に以下の内容で構成されます。

① 調査対象者と経緯

② 調査で認定された事実

③ パワハラ該当性の判断根拠

④ 企業としての対応方針(懲戒処分の有無や再発防止策)

例えば、「部下への日常的な暴言が複数の証言とチャット記録で確認された」など、具体的事実を整理することが重要です。

この報告書は、加害者・被害者への説明資料として活用されるだけでなく、労働審判や訴訟となった場合の証拠資料としても有用です。また、労基署からの調査に対して企業が適切に対応したことを示す資料としても役立ちます。記録を残すことは、企業運営の透明性と信頼性を確保し、今後の再発防止のための参考資料となります。

(4)加害者への対応

パワハラが認定された場合、企業は被害者への配慮・調整の観点から、加害者に対して適切な対応を取る必要があります。

まずは加害者本人に対し、調査結果とパワハラに該当することを説明し、必要に応じて懲戒処分を下す必要があります。懲戒処分は、けん責や出勤停止、配置転換、パワハラが悪質で重大な結果をもたらした場合には懲戒解雇など、就業規則に基づき相当性を満たす判断をしなければなりません。

また、被害者との職場内の関係に配慮し、加害者を別部署に異動させる、接触を制限するなど、被害者の心理的安全性の確保も不可欠です。

(5)再発防止に向けた措置

さらに、再発防止を目的として、ハラスメント研修の受講や、部下との接し方に関する指導を行うことも重要です。加害者本人の理解と行動変容を促すことで、職場全体の信頼回復と再発防止につながります。

また、実際に発生したパワハラ問題をきっかけに、当該加害者のみならず、全社員向けのパワハラ研修を実施することも再発防止には効果的です。

3.企業が取り組むべきパワーハラスメントの防止策

パワハラの再発を防ぐためには、事案ごとの対応にとどまらず、組織全体で継続的な予防策を講じることが重要です。

具体的には、就業規則やハラスメント防止規程の整備・見直しを行い、パワハラの定義や禁止事項、処分内容を明文化することが重要です。あわせて、全社員向けの定期的な研修やEラーニング、特に管理職に対するコミュニケーションや指導方法の教育も効果的です。

さらに、相談窓口の周知や匿名相談制度の導入により、早期発見・対応を可能とする体制づくりが求められます。

4.パワハラ等の労務トラブルに関して弊所がサポートできること

以上のとおり、パワハラ問題は企業にとっての重要なリスクマネジメントの問題であり、その対応を怠れば、

• 被害者のメンタル不調・休職・退職

• 企業イメージの失墜(SNS等での炎上)

• 労災認定や損害賠償請求

といった深刻な事態に発展するおそれがあります。

企業は、相談体制の整備や再発防止措置などのパワハラ防止措置を講じる義務がありますが、そのような措置を講じるには専門的な知識が必要となります。そのようなときは、企業内ですべて自前でやろうとせず、弁護士や社労士などの外部の専門家にアウトソーシングすることも検討すべきです。

当事務所では、パワハラ問題に関して、以下のような総合的なサポートを提供しています。

① 外部専門家による第三者調査

当事務所の弁護士が中立の立場でヒアリング・証拠分析を行い、過去の裁判例に照らした裏付けのある、信頼性の高い報告書を作成します。

② 就業規則・社内規程の整備支援

当事務所では、パワハラの定義や懲戒処分の基準、相談窓口の設置方法などを明文化し、パワハラ防止に実効性のある規程の作成をサポートします。また、法改正や最新の判例に基づく見直しにも対応し、企業の法的リスクを未然に防ぐ体制構築を支援します。

③ 管理職向け研修・研修動画の提供

研修では、パワハラの具体的な定義や典型例、適切な指導と不適切な言動の違い、トラブル発生時の対応方法などを分かりやすく解説し、現場での判断力を高めます。また、ロールプレイ形式による実践的なケーススタディや、最新の裁判例を交えた法的視点の提供により、管理職のリスク感覚とコンプライアンス意識を養成します。研修動画は、時間や場所を問わず受講でき、全社的な継続教育にも活用可能です。

当事務所の弁護士は、商工会議所や社会保険労務士会で数多くのセミナー・研修の講師を務めた経験を有し、また日常的に社内研修の対応をしてきた実績があります。いずれの研修でも「分かりやすい」などの声をいただいております。

④ 懲戒処分のアドバイス

当事務所では、パワハラ行為者に対する懲戒処分を検討する企業に対し、実務的観点や過去の裁判例から総合的なアドバイスを行います。

まず、事案の内容に応じて懲戒処分の内容(けん責・減給・出勤停止・懲戒解雇など)を検討し、過去の類似事例や裁判例を参考に相当性を満たす処分内容・程度の判断を提供します。次に、就業規則や社内規程との整合性を確認し、規定に基づく正当な手続を踏んでいるかをチェックします。また、懲戒処分が訴訟に発展する可能性も踏まえ、企業の法的リスクを最小限に抑える対応方針を助言します。

⑤ 紛争発生時の代理対応

パワハラの被害者や加害者から訴訟や労働審判を提起された場合、当事務所が代理人として対応いたします。事実関係の整理や証拠提出、主張の構築など行い、企業が有利になるように裁判所や相手方を説得いたします。

労働問題に精通した弁護士が対応することで、企業のリスクを最小限に抑えつつ、迅速かつ円滑な解決を図ることが可能です。初期対応から判決後の対応まで一貫した支援を行います。

パワハラ対応は、放置すれば企業を揺るがす火種となります。少しでもご不安な点があれば、早めに専門家にご相談いただくことをおすすめします。

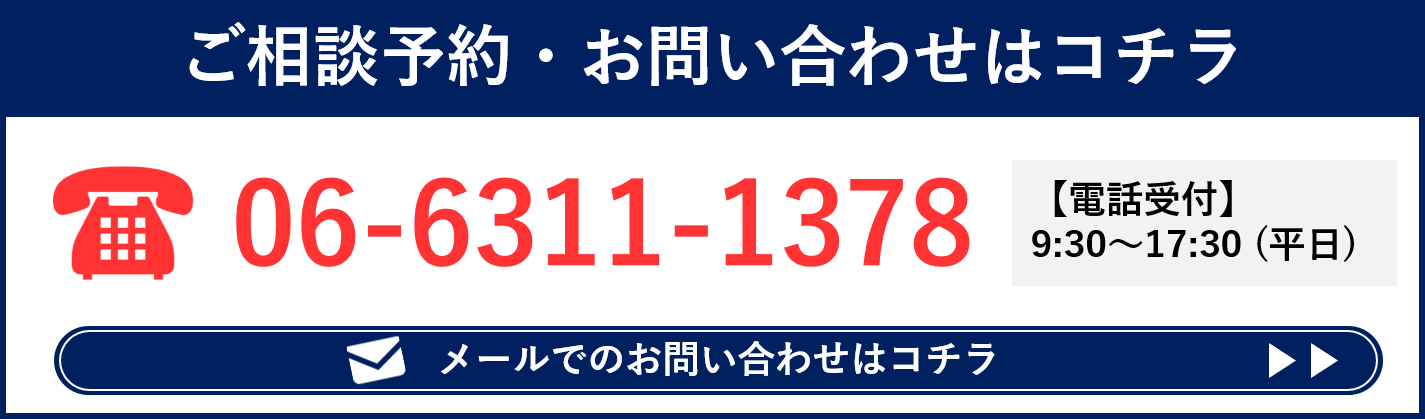

ご相談・お問い合わせは、弁護士法人ブレイスまでお気軽にどうぞお寄せください。