協調性が欠如している問題社員とは?

職場において「協調性」は円滑な業務遂行やチーム全体の生産性向上に欠かせない職務能力の一つです。しかし、チームでの協力を拒んだり、同僚と軋轢を生んだりする問題社員がいると、職場全体の雰囲気や生産性に悪影響を及ぼします。

たとえば、以下のような言動をする問題社員は、「協調性が欠如している」と判断し、企業としても何らかの対策が必要となります。

- 会議で他人の意見を一方的に否定する

- チームでの協働を拒否し、単独行動を好む

- 指示命令に従わず、上司や同僚とトラブルを繰り返す

- 職場のルールを軽視し、周囲に悪影響を与える

このような協調性が欠如した問題社員のふるまいを放置した場合、その企業には以下のようなリスクが発生します。

- チーム内の不和や対立による生産性の低下

- 他の社員のモチベーション低下と離職リスク

- 他の社員への悪影響(模倣・非協調の連鎖)

最悪の場合、その問題社員だけでなく、他の社員までもが協調性のない姿勢を模倣して問題社員が増加したり、モチベーションの高い社員が離職したりする結果となります。そのため、問題社員への対策は不可欠です。

ただし、単に内向的で発言が少ないというだけでは「協調性がない」とは言えません。内向的で発言が少なくても影で他の社員のフォローをするなどすれば、チームワークに悪影響は及ぼしません。その社員の性格や特性で協調性の有無を判断するのではなく、職場への影響や具体的な問題行動の有無が重要です。

協調性が欠如していることを理由とした解雇可否

協調性欠如を理由に解雇することができる要件

解雇には、労働契約法第16条による厳しい規制が適用されます。具体的には、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇権を濫用したものとして無効とされます(労働契約法第16条)。

このように、解雇が有効とされるための要件は、解雇権の濫用とされないだけの①合理的な理由と②社会的相当性の2点を充足しなければなりません。つまり、協調性がないというだけで即座に解雇できるわけではありません。

解雇が認められるためには以下の要件を満たす必要があります。

協調性に欠ける言動が具体的かつ客観的な認められること

「チームワークを乱す」という主観的な理由ではなく、「〇月〇日に~という発言をして…というプロジェクトへの協力を拒否した」「〇月〇日にチームの業務が繁忙期であるにもかかわらず協力せず毎日定時に帰宅した」など、5W1Hに基づき具体的かつ客観的な問題行動が整理できていることが不可欠です。また、社内報告書、面談議事録、LINEやメールなどで、このような問題行動が記録化されている必要もあります。

協調性に欠ける言動が継続的かつ業務遂行に悪影響を与えていること

協調性に欠ける言動が単発のものではなく、継続的・日常的に認められることが必要です。他の社員とたびたび口論になっている、上司の指導をたびたび聞こえないふりをして無視しているなどの事情が必要です。

また、協調性に欠ける言動が単なる性格や特性の問題を超えて、業務遂行に客観的に悪影響を与えていることが必要です。協調性に欠ける言動について他の社員からクレームがあがっている、他の社員がいつも協調性に欠ける問題社員のフォローに追われているなど、業務遂行に支障をきたしていることも必要です。

改善に向けた指導・教育を行っても改善されないこと

解雇の場面において、企業が解雇を回避するための努力を尽くしてきたか(解雇回避努力義務を履行したか)が厳しく審査されます。そのため、協調性に欠ける言動に対して、企業は解雇という事態に至らないように改善に向けた注意・指導・教育を実施する必要があります。

そして、注意をしたLINEやメール、交付した指導書、改善面談を実施した際の面談議事録など、改善に向けた注意・指導・教育を実施した記録があるか否かも重要です。

他の手段では対応困難であること

企業は解雇を回避するための努力(解雇回避努力義務)が求められますので、協調性に欠ける問題社員の解雇を回避すべく、他の部署・チームに所属させるなどの配置転換や、改善を促す懲戒処分(戒告、けん責、減給など比較的軽い懲戒処分)等、解雇以外の他の人事措置を講じる必要があります。

このような人事措置にかかわらず改善が見られない、そもそも人事措置を拒否・無視するなど、他の手段では対応が困難である場合、いよいよ解雇に踏み切ることになります。

過去の裁判例では、協調性に欠ける問題社員に対する解雇について、以下のような判断をしています。

大和倉庫事件(大阪地判 平9.8) 解雇:無効

協調性欠如を理由とする解雇が、会社の改善指導が不十分であるとして無効と判断された事案。摩擦・衝突が絶えない問題社員への協調性の欠如や会社の経営方針に対して批判的であることなどを理由に解雇の有効性争われたが、裁判所は「会社は、当該従業員及び他の従業員に対し、適宜、指導・注意等を加えることにより、これを未然に防止し、解雇という重大な事態に陥ることを可能な限り回避すべき立場にあると解すべきところ、態度を改善するよう注意等を与え、人間関係の調整・修復を図って努力した形跡は窺われない。当該従業員の性格的欠点が会社の業務遂行に著しい支障をきたし、また会社の努力によっても当該従業員の欠点を矯正することができず、従業員間の人間関係が修復不可能であるため、当該従業員を解雇することが真に止むを得ないものとまで言うには尚早というべきであり、現段階では、本件解雇は、解雇権の濫用にあたる」と判断した。

セコム損害保険事件(東京地判 平9.14) 解雇:有効

入社当初からの会社批判等の問題行動の繰り返し、職場の人間関係のあつれきを招く勤務態度からすると、会社と社員の労働契約における信頼関係が成り立っていないとして、社員の礼儀と協調性にかける言動・態度を理由とする懲戒解雇を有効と判断した事案。

メルセデス・ベンツ・ファイナンス事件

(東京地判 平12.9) 解雇:有効

他の従業員に対する高圧的・攻撃的な態度でトラブルを頻発させた労働者の解雇が認められた事案。問題の言動についてその場で注意指導をしていたこと、面接による指導も複数回行っていたこと、解雇の前に戒告やけん責などの懲戒処分を行っていたこと、それでもなお状況が改善されないため解雇に踏み切ったことなどから、解雇が有効と判断された。

ネギシ事件(東京高判 平11.24) 解雇:有効

小規模な会社で、指導にも関わらず言葉遣いや態度を改めなかった従業員の解雇が有効とされた事案。裁判所は、「単に職場の良好な人間関係を損なうという域を超えて、職場環境を著しく悪化させ、会社の業務にも支障を及ぼす」「このまま雇用し続ければ、その言葉遣いや態度等により、他の職員らとの軋轢がいっそう悪化し、他の職員らが早退したり退職したりする事態となる」「その責任者や他の職員が退職する事態となれば、会社の業務に重大な打撃を与える」「小規模な会社であり、他の部門に配置換えをすることは事実上困難である」「解雇に代わる有効な代替手段がない」「言葉遣いや態度等を改めるよう注意し、改めない場合には会社を辞めるしかないと指導、警告してきたにもかかわらず、反省して態度を改めることをしなかった」などを理由として、解雇を有効と判断した

協調性がない問題社員への具体的な対応方法

注意・指導・教育の経過を記録する

まずは、協調性に欠ける言動について具体的に指摘し、改善に向けた注意・指導・教育を実施する必要があります。その際、指導の内容と本人の反応(素直に従っていたか、反発したり言い訳したりしていたかなど)を記録に残すことが非常に重要です。

また、注意をしたLINEやメール、交付した指導書、改善面談を実施した際の面談議事録など、改善に向けた注意・指導・教育を実施した記録があるか否かも重要です。

程度が軽い懲戒処分の実施

改善が見られない場合には、戒告やけん責などの軽度な懲戒処分を検討します。業務に対する悪影響の度合いが強い場合は、減給処分や出勤停止処分を選択してもよいです。解雇回避努力義務の観点から、突然の解雇は、権利濫用として無効と判断されるおそれがあります。

いずれにせよ、懲戒処分は就業規則に則って適正な手続を踏む必要がありますので、懲戒事由の該当性や手続の内容(懲罰委員会などの開催が要求されているか等)について就業規則を確認しながら進めていく必要があります。

配置転換や降職の実施

他の職場で改善が見込まれる場合には、配置転換や職位の変更(降職)も選択肢となります。人間関係の再構築や業務内容の調整によって改善が図られるケースもあります。解雇回避努力義務の観点からも、このような措置がとれるのであれば、解雇の前に検討が必要です。

ただし、就業規則や労働契約上、そのような人事権が会社にあるかを確認してから実施する必要があります。職務が限定された契約内容となっている場合は、配置転換が無効となりますので要注意です。

協調性欠如している問題社員への退職勧奨のタイミングと注意点

改善の見込みがなく、他の手段を尽くしても職場や業務に悪影響が続く場合、退職勧奨を行うことがあります。退職勧奨とは、社員の同意を得て自主的な退職を促すものであり、あくまで任意の話し合いによる合意が前提となります。会社側から退職を促すものであり、強制ではありません。

もっとも、会社側が問題社員に対し、退職に関する威圧的な言動や繰り返しの強要があった場合には、不当な退職強要とみなされる恐れがあり、違法と判断される可能性もございます。話し合いの際の録音や記録の保存等、会社側の適切な対応、が重要となります。

注意すべき点は以下の通りです。

- 退職勧奨はあくまで「本人の自由な意思」によるものであること

- 言動が退職の強要と受け取られないよう、慎重な表現を用いること

- 面談の内容を記録し、可能であれば同席者を設けること

退職の強要にわたるなど、不適切な退職勧奨については、損害賠償の対象となる可能性があります。

協調性欠如の問題社員を解雇する前に弁護士に相談するべき理由

協調性の欠如を理由にした解雇は、非常にハードルが高く、あらかじめ計画的かつ慎重な対応が必要です。主観的な評価ではなく、客観的な証拠や手続きを積み重ねることが求められます。

弁護士に相談することで、

- 解雇までの適切な手順や計画の確認

- 必要な証拠や記録の整備

- 想定されるリスクの検討と対応策の立案

などを行うことができ、労働トラブルの予防につながります。

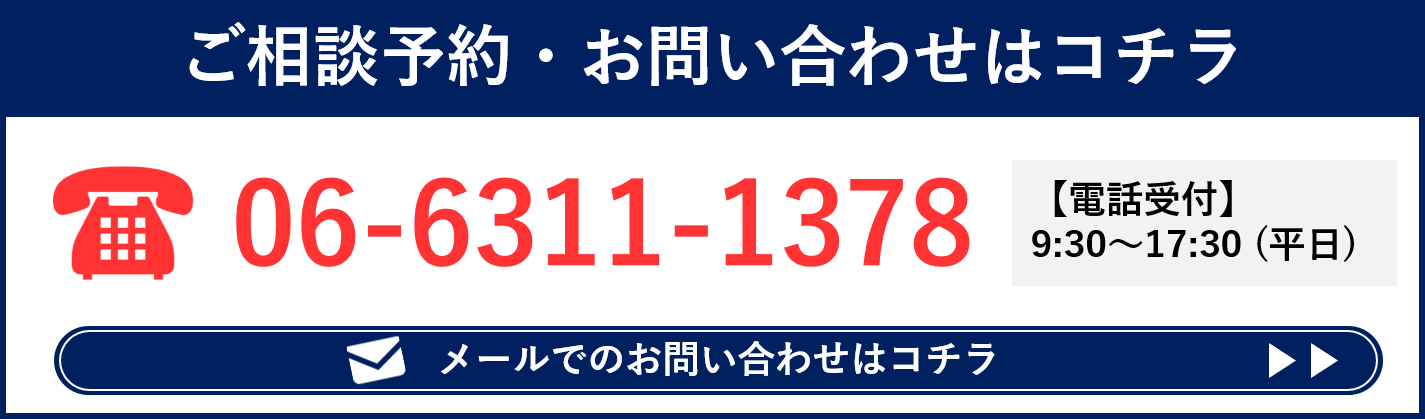

問題社員対応でお困りなら弁護士法人ブレイスまで

弁護士法人ブレイスは、普段から多数の労働問題に対応してきた実績があります。問題社員の解雇を検討されている場合は、是非ともご相談ください。労働トラブルの回避にお役に立てます。

問題社員への対応に関するアドバイス

当事務所は、問題社員の種類とそれに応じた適切対応に詳しい弁護士が所属しており、過去の経験やノウハウ、これまで蓄積された判例などの知識により、適切なアドバイスができます。

問題社員への対応は、従業員の問題行動の調査、指導教育、懲戒処分のタイミングやその内容程度の検証など、高度な専門的知識・経験を要する分野です。問題社員への対応は、厳格な解雇法理との関係でも慎重かつ地道な対応が必要となります。問題社員対応に詳しい当事務所の弁護士が問題社員の問題行動を細かく聞取りさせていただいた上で、適切な指導教育の方法、改善の見込みの判断、改善が困難である場合の最後の手段として退職勧奨か解雇かの選択など、現状で採ることができる対応と解決に向けたスケジュール管理を提案いたします。

体制構築に向けた書面の整備

問題社員による問題行動は、社内に必要なルールが整備されていないことが原因であることがほとんどです。問題行為に対応できるルールが存在しない場合には、これに対応できるルールの整備を行う必要があります。

当事務所では一般的に必要と思われるルールの策定を支援させていただくとともに、個別の企業様の状況に合わせて必要なルールの整備をご提案させていただきます。その際に必要な書面も、当事務所は、これまでの経験・実績に基づき、多数用意させていただけますので、書面作成や点検による労力や手間暇を大幅に削減できます。

退職勧奨・解雇等の有事対応へのサポート

退職勧奨や解雇などで問題が発生した場合、労働法に精通した弁護士が適切な初期対応をアドバイスさせていただくとともに、労働者との交渉や訴訟の対応など代わりに行います。

当事務所は、企業側に立って、退職・解雇を巡る交渉や裁判を数多くこなしてきた実績があります。労働訴訟や労働審判になると、どのくらいの期間を要し、どの程度の金銭支払いを要するかなど、その経験や実績に基づいた相場観を示すことができます。そのため、退職・解雇を巡るトラブルが法的紛争に発展した場合も、当事務所はその経験・実績により、適切なタイミングと金額で早期解決を実現することができます。間違えても、企業様に無謀な戦いをさせて、高額な金銭支払いと復職という最悪な結果にならないように交渉いたします。また、労働訴訟や労働審判に発展しても、当事務所の弁護士が企業様に代わって、適切かつ効果的な立証活動により手続を有利に進めるとともに、依頼者を手続の負担から解放することができます。

顧問契約による相談体制の構築

問題社員が社内で好き勝手に振る舞っている企業様は、そもそも、その企業様の労務管理において根本的な問題やリスクが潜んでいる可能性があります。仮に、ある問題社員が退職したとしても、その退職は対症療法に過ぎず、根本治療がなされないまま、再度同様の問題社員が現れることことがあります。労務管理のずさんが原因で、本来真面目な従業員が問題社員へと変化していくこともあります。そのような問題社員の出現を繰り返す許す企業様も実例として見てきました。

当事務所では、顧問契約や労務コンサルティングにより、労務管理における根本的な問題やリスクを解消することができます。このような根本治療により問題を根本的に解決できれば、問題社員が問題行動を行うこと自体を防止し、行動を改善して問題社員でなくなるか、もしくは自ら退職してミスマッチ解消されるか、いずれにせよ良い結果をもたらします。企業様が望む組織体制の強化を図るためには問題社員対策は不可欠です。

同じ労働問題に対して、事前法務・日常管理的な業務を行う社労士と、事後法務・危機対応的な業務を行う弁護士とで、事案の捉え方や解決の視点が異なることがあります。また、ある法改正でも、社労士と弁護士とで視点が異なるため、法改正情報の着眼点や重視するポイントが異なります。時として、顧問弁護士と顧問社労士の見解が異なり、どちらの見解に従えばよいか混乱している企業様もいます。

当事務所は、顧問契約や労務コンサルティングにおいても、弁護士・社労士の両視点を統合した最適解や重要情報を提示しております。

問題社員への対応に関するご相談は労務問題に精通した弁護士と社労士が在席している当事務所にお任せ下さい。顧問契約を頂いている企業様に対しては、日頃から労働法に精通した弁護士に気軽に相談できる体制を構築させていただきます。問題社員対応は、解雇などの問題に発展してからご相談いただくことが多いですが、既に手遅れであるケースが散見されます。問題社員への対応は日頃から適切なステップを踏むことが非常に重要ですから、日頃からご相談いただくことは非常に重要といえます。