ある日、社員から「上司の発言がセクハラに当たるのではないか」という相談が寄せられた・・・。

中小企業においても、セクシュアルハラスメント(セクハラ)の問題は決して他人事ではありません。被害を受けた社員が退職に追い込まれたり、加害者とされる社員との間で訴訟に発展したりするケースも少なくありません。さらには、企業自体が安全配慮義務違反や使用者責任を問われ、損害賠償請求を受ける事態に発展することもあります。

「うちの会社は仲が良いから大丈夫」「軽い冗談のつもりだった」と油断して対応を怠っていると、深刻なトラブルを招きかねません。ハラスメントに対する社会の目は年々厳しくなっており、企業にはセクハラを未然に防止し、発生時には迅速かつ適切に対応する義務が課されています。

本コラムでは、社内でセクハラが発生した場合に、企業が取るべき適切な対応について、実務的な観点からわかりやすく解説します。放置や誤った対応によるリスクを回避するために、ぜひご一読ください。

セクハラとは

セクハラについては、男女雇用機会均等法11条1項に、定義が定められています。

| (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) 第11条 1 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 2~5 (略) |

「セクハラ」の3要件

①「職場」において行われること

男女雇用機会均等法上において、職場とは通常仕事をするために通勤する場所に限られません。出張先や会社の飲み会の場など、職務と密接な関連のある場所を含めて、広い意味で使われています。

②「労働者」の意に反していること

労働者とは、働く人全員のことを指します。正規雇用労働者(正社員)だけでなく、契約社員・パートタイム労働者・アルバイトといった非正規雇用社員も含みます。

③「性的な言動」であること

性的な言動とは、性的な意味を客観的に含む発言または行動を指します。受け手が不快に思うような性的な内容なら、話し手に性的な意図がなくても「性的な言動」に当たる場合があります。

セクハラと思わしき事象が発生した場合は、この3要件を充足するか検討しなければなりません。なお、セクハラは同性間においても3要件の②を満たす限り成立します。

セクハラの種類

対価型セクハラ

セクハラ行為者が、労働者に対し、優遇する対価として性的な言動を求めること」や、「労働者の意に反する性的な言動について、労働者が拒否や抵抗などの対応をしたことを理由に、その労働者を解雇・降格・減給にするなどの不利益を与える類型のセクハラを「対価型セクハラ」といいます。

環境型セクハラ

職場内での性的な言動により、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、その労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じる類型のセクハラを「環境型セクハラ」といいます。

セクハラが企業にもたらすリスク

優秀な人材の離職

セクハラの被害を受けた従業員にとって、同じ職場に留まることは大きな精神的負担となり、その結果、離職を余儀なくされるケースが少なくありません。特に優秀な女性従業員がキャリアを断念せざるを得なくなることは、企業にとって深刻な損失となります。また、被害者一人の問題にとどまらず、職場全体に「この会社では安心して働けない」という不信感が広がれば、優秀な人材の採用活動にも影響を及ぼし、企業の競争力そのものが低下する危険性があります。

従業員のモチベーションの低下

セクハラが見過ごされる職場では、被害者だけでなく同僚や周囲の従業員も心理的な不安や不満を抱えるようになります。その結果、組織全体の信頼関係が損なわれ、モラルや協働意識が低下し、業務効率やチームワークにも悪影響を及ぼします。さらに、被害を訴えても会社が適切に対応しない場合、「この会社は社員を守らない」という認識が定着し、従業員エンゲージメントの大幅な低下につながります。こうした職場環境の悪化は、単なる一時的な生産性の低下にとどまらず、長期的には企業文化そのものの健全性を蝕む結果となりかねません。

訴訟リスク

事業者は、民事上の責任として「使用者責任」(民法715条)や「安全配慮義務違反」を問われ、セクハラ行為者と同様に損害賠償請求を受ける可能性があります。訴訟に発展すれば、多額の賠償金や弁護士費用といった金銭的負担だけでなく、企業の信用失墜やブランド価値の低下といった長期的損失は避けられません。さらに、裁判に至らなくても行政機関への申立てや報道、SNSでの拡散によって企業の評判が傷つき、取引先との関係や人材採用にも悪影響が及ぶ可能性があります。だからこそ、事後対応ではなく日頃の予防策と迅速な初動対応が重要となります。

セクハラが発生した際の適切な対応

関係者への聞き取りによる現状把握

セクハラが発生したと疑われる場合、まず事実関係を正確に把握しなければなりません。被害を訴えた従業員からは、安心して話せる環境を整えた上で丁寧に聴き取りを行い、どのような行為が、いつ、どこで、どのような状況下で、誰によって生じたのかを具体的に確認します。事情聴取の結果は、詳細に記録をとり、被害者本人に確認してもらった上で、被害者の署名、捺印をもらいましょう。あわせて被害者と加害者のメールやLINEのやりとりで、セクハラの証拠となるような履歴が残っていないかどうかも、被害者本人に確認しましょう。

一方で、被害者からの同意を得たうえで、加害者とされる従業員や周囲の同僚からも聴き取りを行う必要があります。ここでも、事情聴取の結果は、詳細に記録をとり、本人に内容を確認してもらった上で、署名、捺印をもらいましょう。また、被害者と加害者のメールやLINEのやりとりで、セクハラに関連する履歴が残っていないかも、加害者に確認しましょう。

いずれの聴き取りにおいても、プライバシーの保護を徹底し、社内で噂が拡散することを防ぐことが求められます。さらに、聴き取り内容は詳細に記録として残し、後日の紛争や訴訟に備える必要があります。

適切な指導

事実関係の整理が済んだ後は、その内容に応じて迅速かつ適切な指導を行うことが不可欠です。軽微な事案であれば注意や改善指導で再発防止を図ることも可能ですが、悪質性が高い場合には就業規則に基づき懲戒処分を検討しなければなりません。

懲戒処分

セクハラの被害者が安心して働ける環境を取り戻すため、またセクハラの再発を防止するためにも、悪質なセクハラが発生すれば懲戒処分といった厳しい処分を行うことを明確にする必要があります。

もっとも、セクハラの態様に対して、重過ぎする懲戒処分は労働契約法第15条により無効とされるおそれがあります。

|

労働契約法15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 |

無効とならないよう適切な懲戒処分を行うためには、上記関係者への聴き取りによる現状把握や、下記就業規則の確認が重要となります。

企業が取り組むべきセクハラ対策

就業規則の整備

まず基盤となるのが、就業規則の整備です。セクハラ行為を明確に禁止事項として規定し、違反した場合の懲戒処分の内容を明示しておくことが重要です。こうした規定は、従業員に対して「セクハラは許されない」という企業の明確な姿勢を示すとともに、実際に問題が発生した際に公正な処分を行うための拠り所となります。さらに、就業規則だけでなくハラスメント防止規程を別途設けることにより、より具体的で実効性の高い運用が可能となります。

相談窓口の設置

次に必要なのが、従業員が安心して相談できる窓口の設置です。被害を受けても「相談しても無駄だ」と感じてしまえば、問題は表面化せず、組織全体に悪影響を及ぼします。社内の人事部門やコンプライアンス部門に窓口を設けるだけでなく、外部の弁護士や専門機関と提携して第三者的な相談先を確保することも有効です。相談者のプライバシーを守る体制を徹底することで、従業員が安心して声を上げられる環境が整います。

従業員への研修の実施

制度を整備し相談窓口を設けても、従業員一人ひとりがセクハラの本質やリスクを理解していなければ、実効性は伴いません。そのため、定期的な研修を実施することも有効です。研修では、単に法的な定義を学ぶだけでなく、具体的な事例を通じて「どのような言動がセクハラに該当するのか」を認識させることが大切です。さらに、管理職に対しては、部下から相談を受けた場合の適切な対応方法を習得させる研修を実施することで、現場レベルでの予防と早期対応が可能となります。

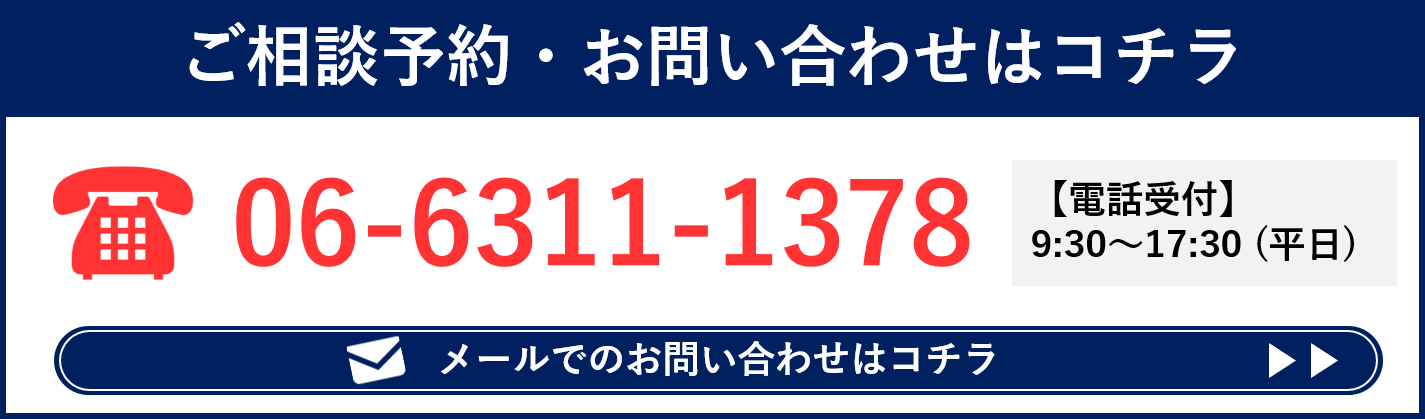

企業におけるセクハラ問題でお困りなら当事務所まで

セクハラ問題は放置すれば人材流出や訴訟リスクに直結し、企業経営に深刻な打撃を与えかねません。当事務所では、以下のとおり、予防策の構築から紛争解決まで、豊富な経験を活かして迅速かつ的確にサポートいたします。安心してご相談ください。

ハラスメント問題に関する相談・アドバイス

ハラスメントに関する初期相談を通じて、問題の概要や具体的な状況を把握し、適切なアドバイスを提供します。被害者が受けるべき法的手続きや必要な証拠の収集方法、ハラスメントが継続している場合の対処方法などを具体的に説明します。

従業員間におけるハラスメントトラブルへの対応

ハラスメントの実態を把握するための内部調査を支援し、適切な証拠収集方法を指導します。メールやメッセージの記録、目撃証言、映像などの証拠を整理・分析し、法的に有効な形でまとめます。

ハラスメント問題の防止に向けた社内向け研修

ハラスメント防止のための従業員教育や研修を実施し、職場全体の意識向上を図ります。ハラスメント関連法の最新情報や法改正に関する情報を提供し、企業の対応をサポートします。

顧問契約によるトラブル防止に向けた体制構築

企業向けにハラスメント防止のためのコンプライアンスプログラムを設計し、従業員教育や研修プログラムの実施を支援します。既存のハラスメント防止ポリシーや手続きを見直し、改善提案を行います。