未払い残業代が発生する原因とは?

未払い残業代が発生する原因はいくつか考えられますが、以下では主に3つの原因について解説します。

労働時間の把握が不十分

企業における未払い残業代トラブルの原因として最も多いのが、労働時間管理の甘さです。タイムカード、ICカード、出勤簿など、物理的な打刻や記録はあっても、「業務実態として労働時間と評価できるかどうか」を軽視し、実労働と申告のズレを放置しているケースが多く見られます。

特に問題になるのは以下のような場面です

・早出・サービス残業が常態化している

・上司が「黙認」している残業が実際に行われている

・パソコンのログオン・オフが業務時間と乖離している

なお、裁判や労基署対応では、「労働時間と見なされる事情」があれば、企業側が「労働ではなかった」と反証できない限り、残業代が認定されるリスクがあります。

固定残業代(みなし残業代)のルールが不適当

固定残業代制度(みなし残業代)は正しく運用すれば便利な制度ですが、以下の要件を満たしていないと、制度そのものが否定されるおそれがあります。

①明確区分性

固定残業代が、基本給や通常の労働時間に対応する賃金部分とは別のものであることが、金額と時間数の両方において明確に区別されている必要があります。また、雇用契約書や就業規則(賃金規程)、給与明細に、固定残業代の「金額」とそれが「何時間分」に相当するのかを具体的な時間数で記載することが好ましい運用といえます。

②対価性

固定残業代が、時間外労働、深夜労働、休日労働などに対する割増賃金として支払われるものであることが、名称や説明を通じて明確になっている必要があります。

例えば、月20時間分の残業代を固定で支給している一方で、実際にはそれを超える残業が常態化しており、超過分の残業代が支払われていないという事例があります。例えば、シフト外の緊急対応や記録業務、引き継ぎ作業などが日常的に発生する介護現場では、「みなし残業」の範囲を超えた労働が生じやすく、これを放置すると違法な未払い残業となります。

制度を正しく運用するには、実労働時間の把握と、超過分に対する適正な支払いが不可欠です。

賃金体系が労働基準法に沿っていない

基本給や各種手当の内訳が不明確な場合、企業側の主張が認められにくくなります。たとえば

・深夜割増、休日割増が明確に支給されていない

・管理職に名ばかり管理職が含まれている

・歩合制や成果給で残業代込みと誤認されている

労働基準法では、労働時間・休憩・休日・割増賃金の明示が義務付けられており、包括的な支払いは原則として認められていません。また、管理監督者性の判断は「肩書」ではなく、労働時間の裁量や経営への関与の実態で判断されるため、役職名だけで「残業代なし」とするのは非常に危険です。

未払い残業代請求を防ぐ方法は?

未払い残業代のリスクを防ぐには、単なる制度の整備だけでは不十分です。

企業として求められるのは、法令に則った規定整備と、それを支える運用体制の構築です。以下に、具体的な予防策を解説します。

紛争になっても耐えられる就業規則を作成する

就業規則は単なる社内ルールではなく、企業の法的防壁となる重要な文書です。未払い残業代のリスクを減らすためには、以下の点が明記されているかをチェックすべきです。

・労働時間・休憩・残業命令のルール

・固定残業代の構造・上限・清算方法

・管理監督者の定義と要件

・勤怠不良時の対応や記録管理の責任

また、制度だけでなく、運用上の実態と乖離していないかが極めて重要です。整合性がない場合、労基署や裁判で無効とされるリスクがあります。

給与計算の体制を見直す

未払い残業代請求の問題が生じる背景には、給与計算担当者が制度を理解していないことが多くあります。

特に以下のような場面では誤った算定が起こりやすいため、制度の見直しや定期的な監査が必要です。

・各種手当と割増賃金基礎単価の誤解

・変形労働制の適用時

・固定残業代の算入除外項目の誤解

・深夜手当、休日手当、代休などの処理漏れ

社会保険労務士との定期的な連携、給与システムの見直し、属人的な処理の排除が、リスク軽減につながります。

勤怠管理を適切に行うための体制整備

タイムカードやシステム打刻があっても、「抜け打ち」「不正打刻」「代打ち」などが横行していれば意味がありません。

企業としては以下のような整備と監査が必要です。

・業務開始・終了時間と打刻時間の整合性チェック

・上司による日常の確認・承認フローの構築

・在宅勤務やテレワークへの対応(業務報告書など)

最も重要なのは、「実労働時間を把握する意思」が企業にあるかどうかです。

管理職や人事・労務部門が無関心であれば、記録はすべて企業に不利に働く可能性があります。

未払い残業代請求をされてしまったらできること

未払い残業代の請求は、企業にとって 信用・金銭的ダメージの両面で大きなリスクとなります。

しかし、正しい対応を取ることで損害を最小限に抑えることも可能です。ここでは、請求を受けた際にまず取るべき具体的な行動と対抗のポイントを解説します。

残業代請求をされたらまずすべきこと

労働者から未払い残業代請求が来た場合、以下の対応が重要です。

①請求書の内容(期間、時間、金額)を確認

②タイムカード・業務記録などの保存状況を点検

③上司や人事・労務部門との事実確認の打ち合わせ

④法的リスク評価と初動戦略の検討

重要なのは、②のタイムカード・業務記録などの保存状況を点検することです。実際の労働時間を正しく反映しているか、従業員が実働をきちんと打刻できているかを検証します。

安易に謝罪・妥協せず、記録に基づく冷静な初動対応が被害を最小限に抑える鍵となります。

残業代請求に対抗するポイント

未払い残業代請求に対抗するポイントは以下のとおりです。

・労働時間性の否定(業務外行動・私的活動)

・固定残業代の正当性

・申告時間と実労働時間の齟齬

特に、自宅作業や任意の自主学習が含まれている場合は、実労働性が争点となります。

また、「上司が残業を命じていない」「残業を把握していなかった」という事情も、一定の反証要素になります。

残業代請求をされやすいケース別のポイント

<ケース①>名ばかり管理職に対する未払い残業代請求

・「管理職(店長・課長など)」であっても、労働基準法上の管理監督者に該当しない場合は、残業代の支払い義務がある。

・管理監督者と認められるには、①経営者との一体性(会社の経営方針決定への関与や労務管理上の指揮監督権)、②労働時間の裁量、③ふさわしい賃金や待遇(管理職手当など)が必要である。

・名目だけの役職では、裁判で残業代の支払いを命じられるリスクが高い。

<ケース②>タイムカード等の記録が実態と異なる

・実際には残業していたのに、「定時で退勤した」扱いになっている場合、労働時間の適正な把握義務違反とされる。

・従業員が日報・メール送信履歴・入退室記録などを証拠として残業を立証するケースが増加している。

・タイムカード・勤怠システムの記録は、実態と一致するように管理・運用・確認することが重要である。

<ケース③>固定残業代制度(みなし残業)の運用ミス

・固定残業代を導入していても、「基本給部分と固定残業手当部分が明確に区分されていない」「労働契約書に明記せず説明もないため残業代の対価か否か分かりにくい」などの事情があれば、無効と判断される可能性がある。

・固定残業代を超える残業をしていた場合には、超過分の残業代支払いが必要である。

・制度を導入している場合でも、定期的な見直し(基本給の昇給の際に固定残業代の金額や時間数を見直すなど)と丁寧な説明を尽くすことが重要である。

いずれのケースでも、未払い残業代請求を受けた場合、会社側において「説明責任」「立証責任」が問われるため、書面と実態が一致していることが最大の防御策です。

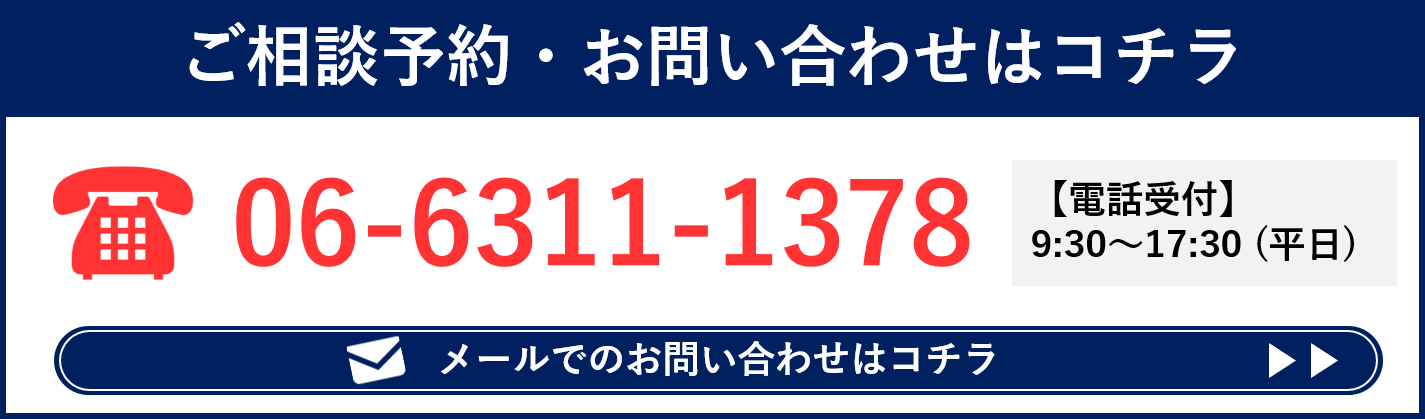

未払い残業代請求が心配なら、弁護士×社労士でサポートする弁護士法人ブレイスまで

未払い残業代を放置すれば、遅延損害金や労基署の調査などの法的リスクが高まり、損失が大きくなります。まずは適正な勤怠管理体制と証拠の整備を進め、問題が顕在化する前に、専門家のサポートを受けることが肝要です。

未払い残業代請求対応や、今後のリスク回避のためのご相談は、ぜひ当事務所にお任せください。当事務所は、労働事件の対応を行っており、以下のサポートが可能です。

- 事業所側の代理人として戦略的に対応

- 証拠の精査、主張の整理、法的手続きを実施

- 就業規則、労務管理体制の見直し

- 固定残業代制度の適正化

- 勤怠管理の適正化(システム導入支援等)