従業員による横領は、企業にとって財務的損害だけでなく、社内の信頼関係や組織風土にも深刻な影響を及ぼします。

本コラムでは、横領が発覚した場合に、企業が取るべき対応について、調査、懲戒処分、損害賠償請求、刑事対応の各観点から、法的留意点と実務上のポイントを解説します。

横領が判明したらまずすべきこと

横領の事実を調査

横領が疑われる状況が発覚したとき、まず行うべきことは関係者への聞き取りを含む現状把握です。

被害を主張する部署・担当者から「いつ/どこで/どのように金銭・物品が消えたか」を整理するとともに、改ざんや証拠隠滅が加えられる前に、会計記録・領収書・売上データ・入出金記録などを早急に押さえましょう。

加えて、関係部署・担当者・管理職からもヒアリングを実施し、横領の可能性・被害状況・発生原因(管理監督の不備や内部統制の欠如など)を確認します。

事実関係の整理が後の懲戒処分・請求・刑事告訴の根拠となるため、「改ざん・隠蔽・証拠破棄」のリスクを念頭に置いて、迅速な証拠保全措置が重要です。

証拠集めの方法

横領の事実を明らかにするためには、帳簿・伝票・入出金履歴・監視カメラ映像・関係者間のメールやLINE・内部通報記録など、多角的な証拠集めが欠かせません。具体的には、架空の発注書や契約書、領収書などを会社に提出している場合はその原本を、不正な出金あるいは送金をしている場合はその伝票の写し等を押さえておく必要があります。

特に、横領金額の算定や横領の継続・常習性を立証するためには、「いつから」「どれくらい」「誰が」「どのように」金銭・物品を不正処理していたかを示す連続性・一貫性のある証拠が有効です。

また、証拠収集の段階で、関係者への聞き取りメモ・録音(可能な範囲で)・証言の記録化を進めるとともに、証拠保全措置(データ保存・アクセス制限)を速やかに講じておきましょう。

本人へのヒアリング

ある程度証拠が整った段階で、被疑者となる対象従業員本人へのヒアリングを実施します。この場面では、対象従業員本人の弁明や事情説明の機会を与えることが、後の懲戒処分・解雇・損害賠償請求を有効に進める上で重要です。

ヒアリングでは、「横領を認めるかどうか」「横領が発生した日における本人の行動」「横領金の使途」「本人の返済意思・能力の有無」などを明らかにし、あわせて本人の反省の態度や協力の態度も確認します。

また、本人に返済意思がある場合は、ヒアリングの際、本人の意思に基づき「支払誓約書」を作成させる必要があります。

誓約書の内容は、最低限下記①~④について、記載してもらいます。

①日付と本人の署名 (捺印はなくても可)

②横領の事実を認めること

③金額、及び支払意思がある旨を明示

④支払方法(可能であれば)

※「印鑑を忘れたから書けない」というのは、誓約書を書かない言い訳としてよく使われます。しかし、本人へのヒアリングを録音している限り、印鑑がなければ、印は名字に○でも問題ありません。

なお、ヒアリングを実施する際は、対象の従業員に対する不当な取扱いや精神的負担(二次被害)を防ぐとともに、プライバシーに十分配慮することが重要です。密室での一対一の聴取は避け、記録者や同席者を含めた複数名で対応し、やり取りの内容は議事録にまとめ、可能であれば録音も行いましょう。

こうした対応により、後に「パワハラ」や「不当な取扱い」を主張されるリスクを抑えることができます。

横領をした従業員は処分できるか?

懲戒処分について

従業員が横領を行ったことが確認できた場合、企業は就業規則に基づき懲戒処分(戒告、減給、出勤停止、懲戒解雇など)を検討することになります。特に悪質かつ継続的な横領行為に対しては、最も重い懲戒解雇で臨むことも検討しましょう。

ただし、懲戒解雇を有効とするには、

①就業規則に懲戒解雇事由が明記されている

②当該行為がその懲戒解雇事由に該当する

③解雇に合理的理由があり、解雇という処分が社会通念上相当であること

④解雇理由の説明や弁明機会など、懲戒手続が適切になされている

といった要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。

懲戒処分の流れ

懲戒処分を行うには、まず従業員の不正行為について事実関係を調査し、証拠を収集・整理することが出発点です。その上で、就業規則に定める懲戒事由に該当するかどうかを確認します。

次に、対象従業員に対して弁明の機会を与える必要があります。これは、事前に本人の言い分を聞く手続きであり、懲戒処分を有効とするうえで非常に重要です。

その後、弁護士などの専門家と相談しながら社内での判断(懲戒委員会の設置が定められている場合は懲戒委員会の判断)を経て、懲戒の種類(戒告、減給、出勤停止、懲戒解雇など)を決定します。処分の内容は、行為の悪質性や継続性、本人の反省態度などを総合的に考慮して決定します。

決定後は、文書による懲戒処分通知書を作成し、本人に交付・説明します。処分内容や根拠を明確にし、後の労使トラブルを防止するためにも、手続きの記録や対応経過の保存が不可欠です。

横領をした従業員に損害賠償を請求することはできるか?

従業員が会社の金銭や物品を横領した場合、企業は損害の回復を図るために、損害賠償を請求することができます。法的根拠としては、雇用契約上の債務不履行責任(第415条)や民法上の不法行為責任(第709条)のほか、不当利得返還請求(第703条)などが考えられます。

問題は、どのように回収するかです。特に、横領した従業員が逮捕勾留や解雇などにより収入を失った場合、当該従業員本人への回収が極めて困難になることが多いと言えます。

給与や退職金からの天引きはできるのか?

そこで、横領による金銭的損害を回収するため、従業員の給与や退職金から勝手に差し引く企業がいます。しかし、原則として従業員の同意なく給与や退職金を天引きすることは、労働基準法24条に違反して罰則(最大30万円以下の罰金)の対象となります。

対象従業員を説得して、給与や退職金からの天引きを認める同意書や相殺の合意書を交わす必要があります。対象従業員も横領罪による刑事罰を恐れて、これらの同意書や合意書に署名捺印に応じることが多いですので、丁寧に書面化することを怠らないようにしましょう。

横領した従業員に退職金を支払いたくない場合は?

退職金について、損害金の天引きだけでなく、そもそも退職金の支給額を減額ないし不支給にしたいと希望する企業もいますが、退職金の減額や不支給については注意が必要です。

退職金の減額や不支給を行うには、就業規則や雇用契約にその根拠が明記されており、かつ横領などの行為が重大であることが必要です。裁判所(例えば、小田急電鉄事件:東京高判平成15年12月11日)は、「退職金の全額不支給とするには、永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要である」としています。

一般的に、横領の場合は、このような「重大な不信行為」が認定されることが多いと言えますが、軽微な横領の場合は否定されるリスクがあります。

いずれにせよ、この点は非常に専門的判断が必要となりますので、必ず労働問題に強い弁護士など専門家と相談し、慎重に判断する必要があります。

身元保証人への支払い請求

従業員の入社時に身元保証書を取得している場合、対象従業員本人だけでなく身元保証人にも損害賠償請求を行えることがあります。身元保証人制度が適切に機能していれば、横領被害回収の手段として非常に有効です。

ただし、身元保証契約の内容・保証範囲・保証人の資力・契約の適法性などを事前に確認する必要があります。

保証期間は、期間の定めがない場合、法律上の期間は3年間であり(身元保証法1条本文)、期間の定めがある場合は最長5年間ですので(身元保証法2条1項)、注意しましょう。身元保証契約を更新することも認められてはいますが、5年間を超えることはできません(身元保証法2条2項)。

また、改正民法(2020年施行)により、雇用契約などの継続的な契約に対する根保証契約では「極度額(保証の上限額)」の定めがないと保証契約自体が無効となるため、注意が必要です。身元保証書に極度額が明記されていない場合、保証人への請求が認められないおそれがあります。

刑事告訴を行う際のポイント

横領行為は、典型的には刑法第253条「業務上横領罪」などの犯罪に該当し、最大10年以下の懲役が科されることもあります。

企業が刑事告訴を検討する場合、捜査機関に対し「被害届や告訴状を提出する」「証拠を提示する」「企業として協力を示す」といった手続きや姿勢が必要となります。

横領が発覚した際、感情的になってすぐに警察へ被害届や告訴の提出をしてしまうと、後から証拠が不十分であったり、事実関係が不明確なまま手続きが進み、結果的に不起訴となるケースもあります。そうなると、企業が誤った対応をしたと評価され、社内外の信用を失うおそれがあります。

他方で、被害届や告訴の提出のタイミングが遅くなりすぎると、企業の隠蔽体質を疑われてしまいかねません。

証拠書類の整理、本人への弁明機会の付与、社内での対応経過の記録などをきちんと行った上で、弁護士と相談し、適切なタイミングで告訴に踏み切ることが重要です。

横領トラブルなら弁護士法人ブレイスまで

横領は、単に金銭的な損失にとどまらず、企業に深刻な影響を与える問題です。例えば、発覚の対応を誤ると、社内で「隠蔽体質」との不信感が広がり、従業員の士気や組織の風土が損なわれるおそれがあります。

また、処分を急ぐあまり証拠が不十分なまま懲戒や告訴に踏み切った場合、後に「不当解雇」や「名誉毀損」として逆に法的責任を問われる可能性もあります。さらに、適切な手続きを踏まずに給与や退職金から天引きするなどすると、労働基準法違反とされるリスクもあります。

横領問題は感情的な対応を避け、証拠の確保、就業規則の確認、本人への弁明機会の付与など、各段階で法的手続きに則った慎重な対応を弁護士と連携しながら進めることが重要です。

弁護士法人ブレイスでは、横領事案に関して企業側を全面的にサポートしております。以下のような各段階でのご支援が可能です。

1.横領発覚時の調査支援

社内調査の方法や進め方、関係者へのヒアリングの実施など、初動対応を丁寧にサポートします。調査ミスによるトラブルを防ぎます。

2.証拠収集・保全・整理

帳簿、メール、監視映像などの証拠の収集・保管・整理を法的観点から助言し、後の処分や請求に耐え得る資料作りを支援します。

3.懲戒処分のサポート

就業規則との整合性の確認や弁明機会の設定など、懲戒処分が無効とされないよう手続きを丁寧にサポートします。

4.退職勧奨や解雇のサポート

対象従業員との話し合いの進め方や、解雇通知書の作成など、労働法に基づいた適正な手続きをアドバイス・代行します。

5.損害賠償請求の代理交渉

横領によって生じた損害について、本人または身元保証人に対する賠償交渉を企業の代理人として行います。

6.刑事告訴の代理および警察署への出頭

告訴状の作成から警察署とのやり取り、出頭の同行まで、刑事対応を一貫して代行・支援します。

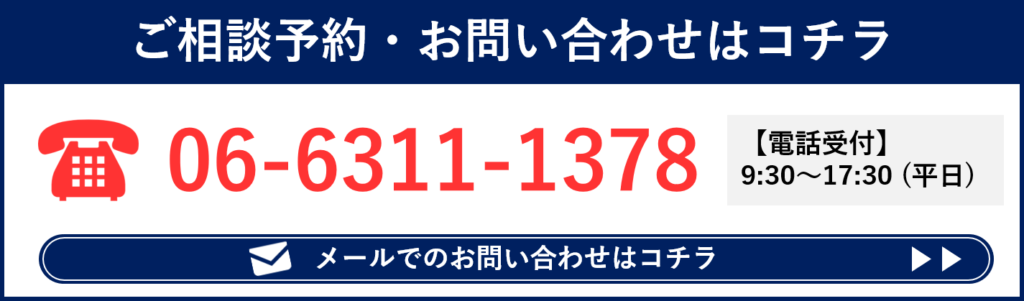

横領問題への対応には、早期の法的支援が極めて重要です。状況に応じた最適な対策をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。